IV– DES DÉRIVES NOTABLES

Des cas de personnes suicidées alors qu’elles n’étaient pas en fin de vie

Avant 2014, les associations Dignitas et Exit assuraient qu’elles refusaient d’assister les personnes dans leur suicide, lorsque celles-ci n’étaient pas en fin de vie. En réalité, des suicides assistés très discutables avaient parfois lieu, suscitant des réactions médiatiques diverses.

Par exemple, l’association Dignitas a accepté en 2002 de « suicider » un frère et une sœur français, âgés de 29 et 32 ans et atteints de schizophrénie. En 2003, c’est un couple de Britanniques souffrant de diabète et d’épilepsie, mais pas en fin de vie, qui a eu recours aux « services » de l’association. Leurs familles, qui ignoraient leurs intentions, ont été particulièrement choquées à l’annonce de la mort.

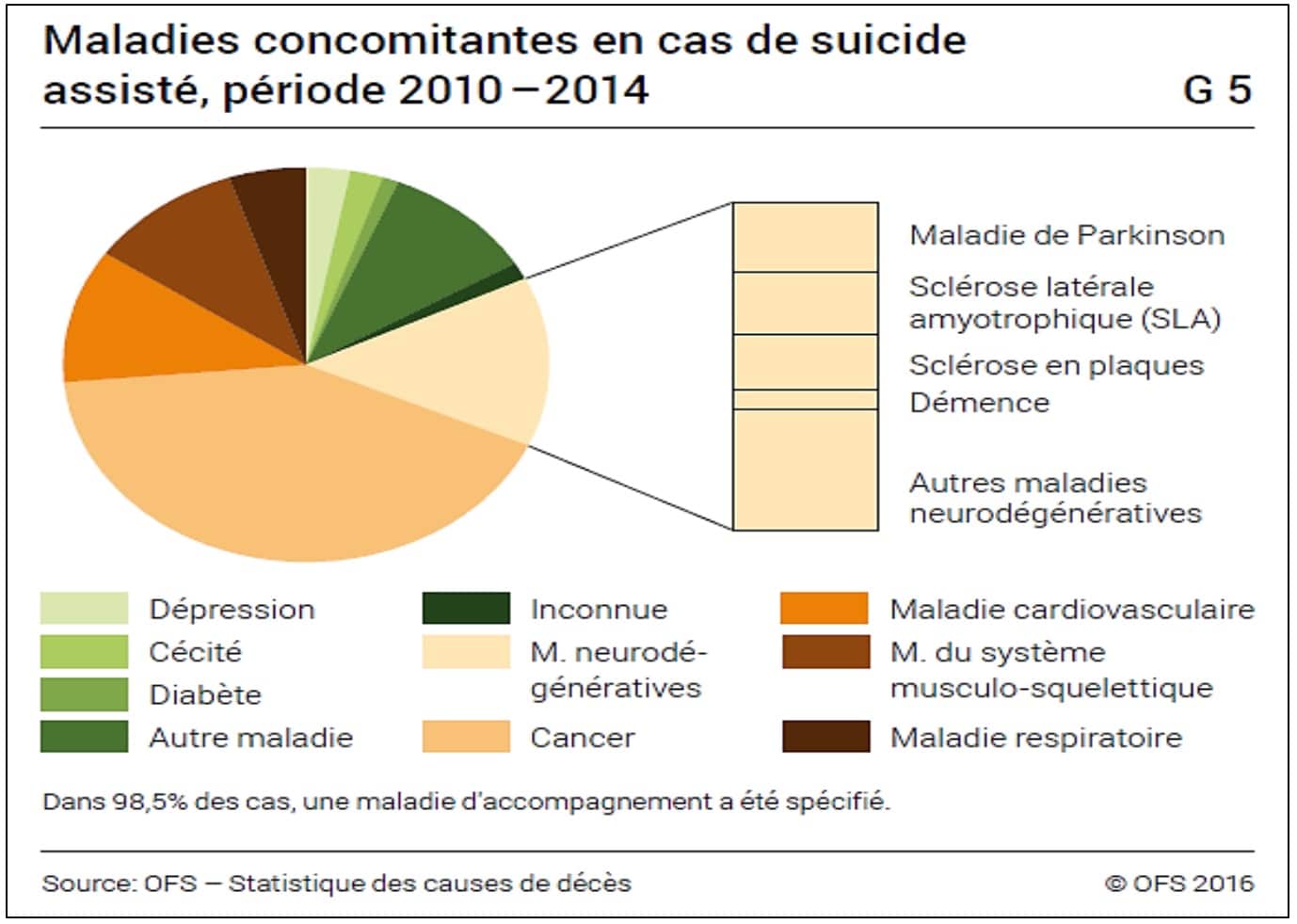

Des scandales ont également éclaté suite au recours au suicide assisté de personnes dépressives ou que l’on pouvait guérir. Une étude parue dans le Journal of Medical Ethics révèlait déjà en 2008 que 34 % des personnes qui avaient eu recours au suicide assisté, par l’intermédiaire d’une de ces associations, ne souffraient pas d’une maladie mortelle.

Plus récemment, en septembre 2015, une Anglaise de 75 ans, ne souffrant d’aucun problème de santé sérieux, a eu recours à un suicide assisté dans une clinique suisse. En novembre 2016, deux frères ont saisi le tribunal civil de Genève pour empêcher le suicide assisté de leur troisième frère par l’association Exit. Celui-ci, qui est finalement passé à l’acte, souffrait d’une dépression passagère, mais pas de pathologie grave.

Le suicide assisté en raison de la seule vieillesse

Des pressions croissantes sont exercées depuis plusieurs années pour accorder le suicide assisté avec pour seul motif un âge avancé. Venant en appui de cette demande, un sondage réalisé en septembre 2014 établissait que 68 % des personnes interrogées étaient favorables au suicide assisté des personnes âgées.

L’association Exit a mis en place, en juin 2017, une commission chargée de travailler sur cette question et de rendre un rapport indiquant les moyens de « faciliter l’accès des personnes âgées au natrium-pentobarbital. » Les experts doivent également traiter des aspects juridiques, éthiques et politiques d’une telle pratique.

En mai 2018, l’association Eternal Spirit a ainsi permis à un éminent scientifique australien âgé de 104 ans, qui ne souffrait d’aucune pathologie mais estimait que sa qualité de vie était insuffisante, d’avoir recours à un suicide assisté en Suisse.

Le suicide assisté pour les détenus

La possibilité d’un accès au suicide assisté pour les détenus s’est ouverte en 2018, avec le cas « Peter Vogt ». Ce violeur multirécidiviste avait été condamné en 1996 à dix ans de réclusion, avant d’être interné à vie (considérant sa dangerosité pathologique et le risque évident de récidive). En 2018, il a contacté l’association Exit pour recevoir une aide au suicide, déclarant : « Il est plus humain de vouloir se suicider que d’être enterré vivant pour les années à venir […] Mieux vaut être mort que derrière des murs à végéter ».

En conséquence, la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a adopté en février 2020 un accord de principe sur l’extension du suicide assisté aux détenus. Cette Conférence a chargé le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des peines d’établir des propositions quant aux modalités du suicide assisté en prison, à partir des positions de cantons qui doivent se prononcer en novembre 2020.

Le directeur de la clinique médico-légale de Bâle s’est dit favorable à l’accès des détenus au suicide assisté en distinguant deux cas : ceux qui sont en train de purger leur peine, et qui ne doivent pas se soustraire à l’exécution de leur peine en se suicidant. Et ceux qui, comme Peter Vogt, sont internés à vie pour protéger la population et non plus pour des raisons pénales. Ils doivent pouvoir avoir accès au suicide assisté comme les autres.

Le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des peines (le CSCSP) a publié un rapport en septembre 2019, se disant favorable à la requête de P. Vogt au nom du « droit à l’autodétermination » et à la « dignité humaine ».

Cependant pour Damien le Guay, éthicien, philosophe et membre émérite du Conseil scientifique de la Société française d’accompagnement et de soins Palliatif (SFAP), ces positions sont éthiquement contestables : « Tout citoyen jouit de tous ses droits jusqu’à ce qu’il s’expose à la rigueur de la loi – et donc […] à des privations de droits et de liberté, qui sont justes au regard des actes commis contre autrui. […] Comment peut-on dire, sans tenir compte de la situation, qu’un prisonnier a le droit de se déterminer et qu’il doit pouvoir exercer la pleine et entière liberté de son corps et de sa vie ? Par principe, un prisonnier a une liberté entravée, des droits limités. Si [on] considère qu’un prisonnier doit bénéficier de tous ses droits (comme s’il était un citoyen de plein droit comme les autres), alors la prison elle-même est attentatoire à la libre expression des droits individuels. Il faudrait donc supprimer la prison. Et avec elle les peines privatives de liberté qui toutes portent atteinte, par principe, au droit de se déterminer librement. »

Des associations aux pratiques douteuses

Daniel Gall, auteur du livre J’ai accompagné ma sœur, dans lequel il décrit sa douloureuse expérience avec Dignitas dans l’accompagnement au suicide de sa sœur, a émis de vives critiques envers l’association. « La dignité, ils n’en ont rien à foutre! » Pour lui, Dignitas oscille entre « artisanat et travail à la chaîne ». Avec sa sœur, ils ont été « accueillis par deux grouillots, dans des locaux dégueulasses et sans toilettes ». Il raconte n’avoir vu un médecin qu’après que sa sœur a bu son gobelet de barbituriques. « Le dossier médical, ils s’en foutent, et à la limite, il n’est même pas nécessaire d’être malade ».

Daniel Gall n’est pas le premier à se plaindre des pratiques des associations de fin de vie. En 2007, l’association Dignitas a dû quitter l’HLM de Zurich où elle œuvrait depuis huit ans, après les nombreuses plaintes pour désagréments émises par les voisins : cadavres dans leur housse mortuaire, dans l’ascenseur de l’immeuble ; mise en bière sur le trottoir devant l’immeuble ; circulation des cercueils dans l’immeuble et à ses abords. Pour mener leurs activités, ces diverses associations ont eu recours, jusqu’à présent, à des lieux aussi divers que des hôtels, des maisons individuelles, des hangars de zone industrielle, des caravanes sur des parkings publics, etc.

En plus des habituels barbituriques à boire ou en perfusion, Dignitas utilise aussi désormais l’étouffement avec un sac en plastique rempli d’hélium, afin de contourner l’exigence de prescription médicale d’un barbiturique par un médecin.

Le sort réservé aux corps des personnes décédées a aussi posé problème. En mai 2010, par exemple, plusieurs dizaines d’urnes funéraires ont été retrouvées au fond du lac de Zurich, malgré l’interdiction émise par le gouvernement du canton de Zurich d’utiliser le lac comme dernier lieu de repos. L’association Dignitas a reconnu avoir déposé une urne dans le lac à la demande d’une patiente. La presse suisse s’est fait l’écho des soupçons pesant sur le responsable de Dignitas au sujet des autres urnes retrouvées. L’affaire est classée en août 2010, alors que l’enquête n’a pas abouti. Au total, 67 urnes funéraires auront été découvertes dans ce lac.

Des interrogations quant au caractère non lucratif des associations de fin de vie

En 2009, le département fédéral de justice et police rendait un rapport qui s’inquiétait des évolutions de la pratique des organisations d’assistance au suicide et notamment sur les tarifs pratiqués par ces dernières. Selon la présidente de l’association LifeCircle, un suicide avec l’aide de son association coûtait 9 045€ en 2015.

En février 2012, le Directeur de l’Office fédéral des assurances sociales de Berne s’interrogeait déjà sur l’aspect financier des associations d’aide au suicide. « Ce point n’a jamais fait l’objet d’une instruction par les autorités pénales, mais il apparaît que cette pratique dépasse le champ de l’acte gratuit entre proches » expliquait-il. « Une organisation affichait, en 2007, des fonds en capital et en immobilier de plusieurs millions de francs suisses, des provisions pour membres à vie et des placements financiers de 4,5 millions de francs suisses. […] Dignitas, inscrite au registre du commerce sous le titre d’« association exerçant une industrie à titre commercial », requiert une avance minimale de 10 000 francs pour ses services et présentait un chiffre d’affaires de 1,4 million de francs en 2008. »

« Quand bien même les organisations soulignent ne pas poursuivre une activité lucrative, on ne peut que constater que leur activité présente un indubitable caractère économique. Ainsi, lors d’une récente discussion au sein des autorités fédérales, les organisations d’aide au suicide déployèrent d’importants efforts de communication, de recrutement de nouveau membres, de relations publiques et de lobbying, allant jusqu’à diffuser des spots TV et radio en faveur de leurs activités ».

Le témoignage d’une infirmière ayant participé à ces suicides est édifiant en ce qui concerne les intérêts financiers de ces associations. Elle a travaillé jusqu’en 2005 pour les cliniques du suicide, notamment avec Ludwig Minelli le fondateur de Dignitas. Elle dénonce le manque d’attention apportée aux patients, le mauvais traitement des proches empêchés de prendre du temps pour réfléchir à leur décision, une méthodologie totalement contraire et irrespectueuse de la dignité humaine : « la dignité est la dernière chose apportée à ces pauvres gens ». C’est, selon elle, une véritable machinerie en quête de bénéfice économique qui meut l’association.

En 2018, le fondateur de Dignitas, Ludwig Minelli, avait dû comparaître devant les tribunaux suisses, accusé d’avoir perçu plus d’argent que les coûts effectifs de ses services, dans trois cas de suicide assisté. Il avait finalement été acquitté par la justice.

Le développement d’un « tourisme de la mort »

La facilité d’accès au suicide assisté, ainsi que l’offre faite aux non-résidents suisses par certaines associations, ont permis le développement d’un véritable « tourisme de la mort ». Si le gouvernement suisse ne recense que les décès par mort assistée de ses ressortissants, on estime, avec les chiffres donnés par les associations de fin de vie, qu’une centaine de Français, par exemple, ont recours au suicide assisté en Suisse chaque année.

Certains d’entre eux organisent une véritable médiatisation de leur choix pour faire pression sur leur propre gouvernement, comme on a pu le constater encore récemment en Italie ou en France : en février 2017, le célèbre DJ italien Fabio Antoniano, âgé de 39 ans et devenu tétraplégique et aveugle suite à un grave accident de voiture, s’était rendu en Suisse pour avoir recours à un suicide assisté, interdit dans son pays. Il avait beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux à ce sujet, et fait publier une lettre ouverte au Président de la République. En 2011, la comédienne française Maïa Simon, âgée de 67 ans et atteinte d’un cancer généralisé, s’était également rendue en Suisse pour un suicide assisté. Elle avait fait enregistrer précédemment un dernier message d’explication, qui avait été par la suite diffusé à la radio. C’est encore le cas de Jacqueline Jencquel, Secrétaire nationale de l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), qui s’est fait connaître en 2018 en annonçant qu’elle voulait avoir recours à un suicide assisté en Suisse, alors qu’elle n’était pas en fin de vie. Ses interventions ont été fortement médiatisées en France.

En conséquence, la Suisse reste un pays attractif pour les promoteurs du suicide assisté ou de l’euthanasie. Les médias continuent de se faire régulièrement l’écho de suicides assistés que des non-résidents Suisses « mettent en scène » pour faire pression sur leurs gouvernements respectifs, afin de légaliser ces pratiques dans leur propre pays.

Une enquête intitulée « Tourisme du suicide : une étude pilote sur le phénomène suisse », publiée en 2014 par le Journal of Medical Ethics, a montré que le suicide assisté en Suisse attirait de plus en plus de personnes. Selon cette enquête, basée sur l’étude de 611 cas recensés entre 2008 et 2012 par l’Institut de médecine légale du canton de Zurich, les candidats au suicide assisté en Suisse provenaient de 31 pays différents. Les trois pays qui comptaient le plus de ressortissants étaient à l’époque l’Allemagne (268 cas, 43,9 %), le Royaume-Uni (126 cas, 20,6 %) et la France (66 cas, 10,8%). Puis venaient l’Italie (44), les États-Unis (21), l’Autriche (14), le Canada (12), ou encore l’Espagne et Israël (8).

C’est cette publicité involontaire et assez négative qui a poussé le Conseil fédéral à lancer un débat national sur l’opportunité de changer la législation. Le rapport du Département fédéral de justice et police de 2009 a bien souligné les dérives des pratiques des associations. Mais finalement, la question a été « enterrée » en 2011, faute de parvenir à un consensus sur l’opportunité de légiférer et sur le contenu possible d’une telle législation (voir le §III-A-2 ci-dessus).

***

Au sein du corps médical suisse, des voix s’élèvent aussi désormais pour dénoncer ces pratiques. Le docteur Zwahlen, coordinateur au Fonds national suisse de la recherche scientifique, alerte par exemple sur les dérives et les problèmes du suicide assisté en Suisse. Il dénonce un contrôle trop laxiste, des patients ne respectant pas les conditions requises, et les profits des associations de fin de vie.

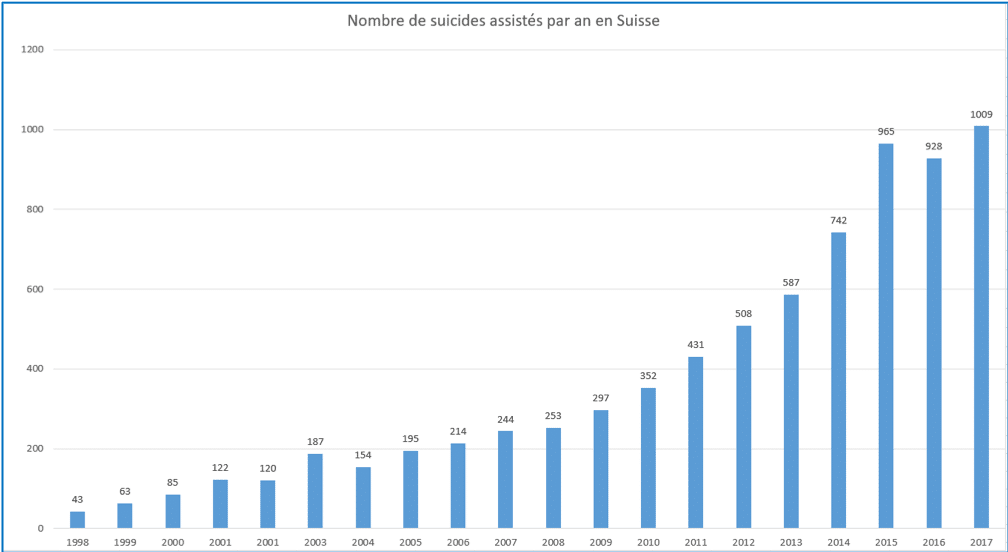

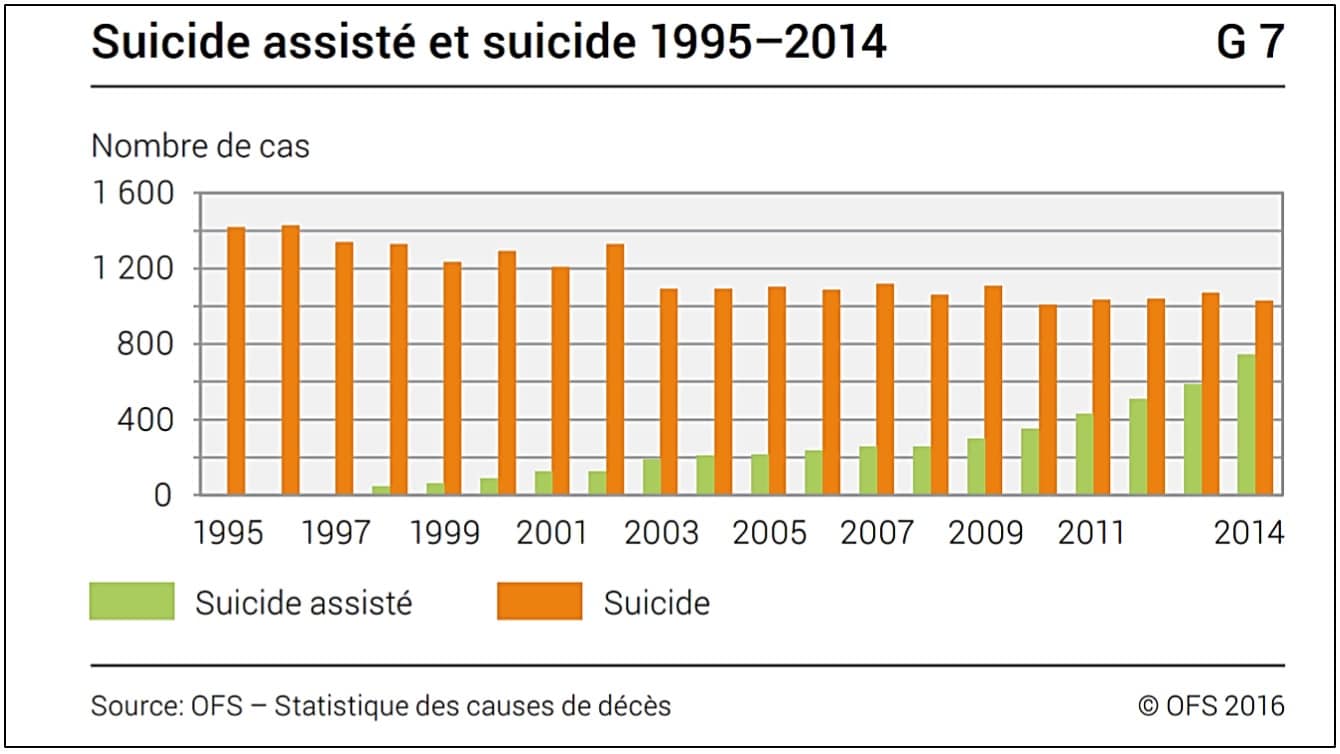

De façon plus globale, l’augmentation des suicides assistés et ces dérives posent des problèmes éthiques et culturels majeurs sur l’accompagnement de la vieillesse. Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse, le souligne avec force : « Les demandes d’Exit nous obligent à aborder la question de la vieillesse et la place culturelle que nous lui accordons. Elle est associée à un sentiment de déchéance dans un monde valorisant la jeunesse, la performance et la beauté ; l’humain est de plus en plus ramené à un produit qui doit être de bonne qualité. » […] « Si le nombre de suicides assistés augmente, le véritable danger serait d’installer une culture allant dans ce sens. Nous devons éviter que les personnes qui n’optent pas pour ce choix subissent une pression en intégrant le discours qu’avec l’âge, on devient inutile. »