Loi de bioéthique 2021 : Recherche sur l’embryon humain et les cellules souches

La question de la recherche sur l’embryon humain a commencé à émerger principalement pour des raisons liées à l’existence d’un stock d’embryons dit « surnuméraires ». Ces embryons surnuméraires ont été conçus dans le cadre de protocoles d’assistance médicale à la procréation (PMA), et (aban)donnés par les couples dont ils sont issus.

Nous parlons ici d’une recherche bien particulière, puisqu’elle implique un être humain au commencement de sa vie. Considérer l’embryon humain comme un matériau de recherche comme un autre pose ainsi de graves questions éthiques.

Table des matières :

I. Chronologie des lois encadrant la recherche sur l’embryon

II. Définitions et différents types de recherches

III. Cadre spécifique de la recherche sur l’embryon humain

IV. Cadre spécifique de la recherche sur les cellules souches embryonnaires

V. Cadre spécifique de la recherche sur les cellules souches pluripotentes induites

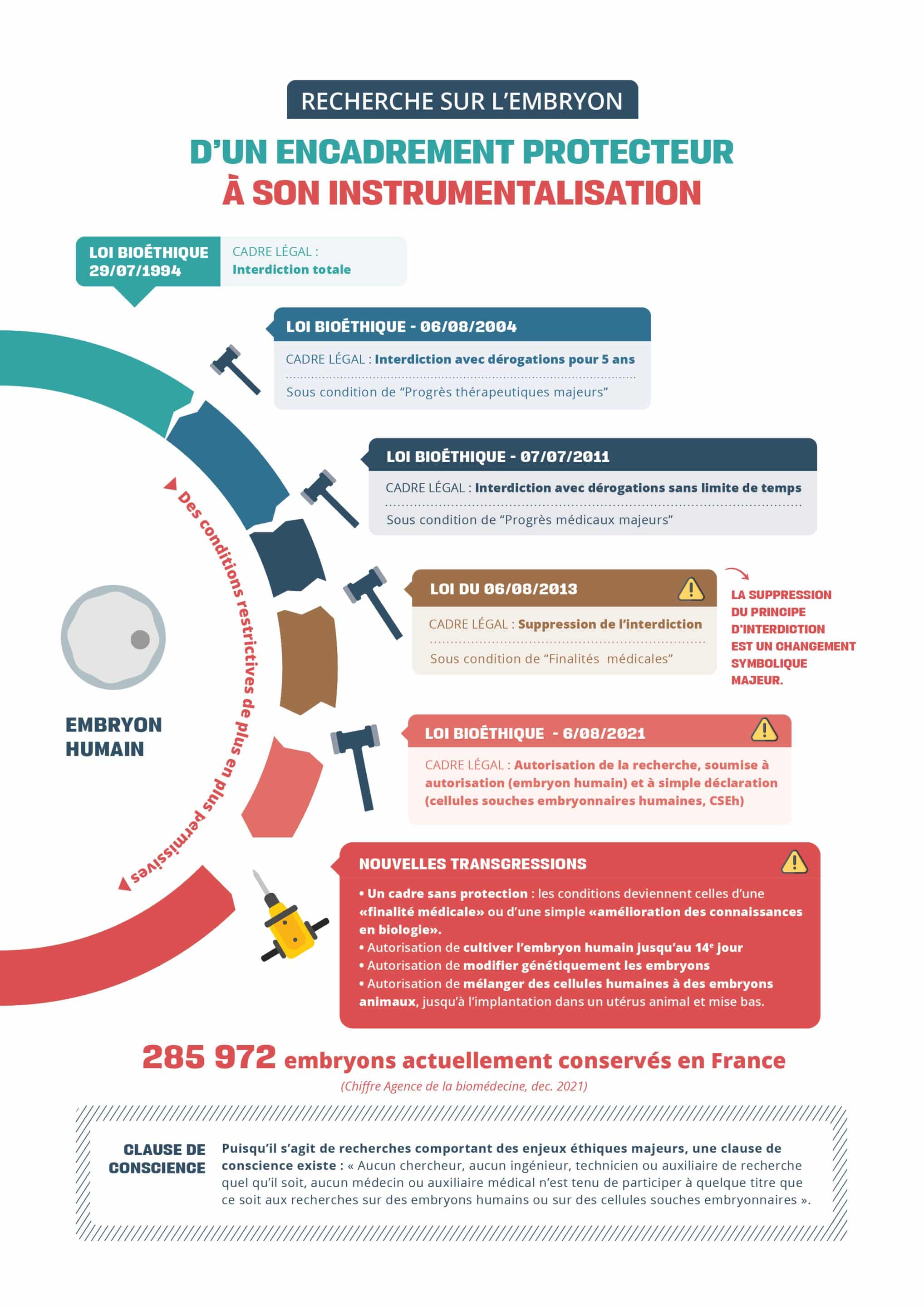

I. Chronologie des lois encadrant la recherche sur l’embryon

Le droit encadrant cette recherche n’a cessé d’évoluer à chaque révision de la loi bioéthique.

- 1994 : Interdiction totale de la recherche sur l’embryon

- 2004 : Interdiction avec dérogations pour 5 ans et sous conditions

- 2011 : Interdiction avec dérogations sans limite de temps et sous conditions

- 2013 : Suppression du principe d’interdiction

- 2021 : Assouplissement de nombreux critères

Les premières lois de bioéthique de 1994 avaient logiquement introduit l’interdiction de toute recherche sur l’embryon humain. Cette règle avait été affirmée pour tirer toutes les conséquences de l’article 16 du Code civil qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Au fond, cette interdiction consacrait la reconnaissance de l’embryon comme appartenant à l’humanité, ce qui commande déjà de ne pas le considérer comme un matériau d’expérimentation mais également de lui reconnaitre une destinée humaine. Et donc, d’être appelé à vivre et à mourir comme le sont tous les êtres humains. C’est ce qui a conduit le législateur à prévoir que les embryons ne puissent être conçus in vitro que dans l’optique d’être implantés dans l’utérus maternel (dans le cadre de parcours de PMA).

Le devenir de l’embryon issu d’un couple qui ne souhaitait plus l’accueillir se résumait donc à deux options : vivre (être donné à un autre couple) et à défaut d’accueil, à mourir (sa conservation était arrêtée).

C’est aussi la raison pour laquelle il est interdit de créer des embryons pour la recherche.

L’humanité de l’embryon a été réaffirmée par le législateur dans les lois bioéthiques de 2004 et 2011 même si l’interdiction de la recherche souffrait déjà d’exceptions à titre dérogatoire et temporaire. Depuis 2013, ce principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon a été supprimé. Enfin, en 2021, la loi bioéthique a considérablement réduit la protection due à l’embryon humain en facilitant sa mise à disposition et son instrumentalisation.

Actuellement en France, environ 80 équipes de chercheurs sont autorisées à mener ces recherches. Une vingtaine de recherches déclarées sont menées sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), et 8 recherches ont été autorisées sur l’embryon humain. (Parmi ces 8, seules 2 seraient postérieures à la loi de 2021.)

II. Définitions et différents types de recherches

On peut donc aujourd’hui distinguer dans ce cadre juridique plusieurs types de recherches :

- La recherche sur l’embryon humain lui-même

- La recherche sur les cellules souches embryonnaires, issues de l’embryon

- Et la recherche sur les cellules souches « induites » dites IPS.

Précisons ces différentes catégories :

- L’embryon humain est toujours issu d’un cycle de PMA. Les embryons peuvent être mis à disposition de la recherche dans 2 cas : soit parce qu’ils ne font plus l’objet d’un « projet parental », selon la formule consacrée, soit parce qu’à l’issue d’un tri embryonnaire (après un diagnostic préimplantatoire), il a été décidé de ne pas les implanter.

- Les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh). Ce sont des cellules directement issues de l’embryon et prélevées à un stade très précoce de son développement. Ces cellules suscitent l’intérêt des chercheurs et des industriels car elles sont dotées de la capacité de se multiplier à l’infini et également de se spécialiser en la plupart des types de cellules de l’organisme (c’est ce qu’on appelle la pluripotence).

Lorsqu’un embryon humain est l’objet de recherche ou de prélèvement de cellules dans le cadre de la recherche, il est obligatoirement détruit.

- Les cellules IPS : Cellules souches pluripotentes induites. Ce sont des cellules souches induites artificiellement à partir de cellules adultes différenciées, dans lesquelles sont introduites quatre gènes de pluripotence. Cette manipulation – on parle de « reprogrammation » – leur redonne l’habilité à se différencier en n’importe quel type de cellules et à se multiplier indéfiniment. Toutes les cellules adultes qui prolifèrent peuvent être utilisées pour générer des cellules iPS. Sont particulièrement utilisées les cellules du sang, de peau.

III. Cadre spécifique de la recherche sur l’embryon humain

A. La recherche est soumise à une autorisation de l’Agence de la biomédecine.

B. Conditions dites « scientifiques » :

- Loi 2021 : « la pertinence scientifique doit être établie ». Ce critère est peu précis, et régulièrement assoupli. Sans être scientifiquement nécessaires, les recherches ne doivent pas être fantaisistes.

- Loi 2021 : exigence d’une « Finalité médicale ou vise à l’amélioration de la connaissance de la biologique humaine ».

Ce critère n’a eu de cesse d’être assoupli au fil des ans.

En 2004, la recherche devait permettre des « progrès thérapeutiques majeurs ». (Ne pouvant être atteints par des méthodes alternatives) ; en 2011, la loi demandait seulement à la recherche de permettre des « progrès médicaux majeurs » (assouplissement pour faciliter la recherche fondamentale).

En 2004, la recherche devait permettre des « progrès thérapeutiques majeurs ». (Ne pouvant être atteints par des méthodes alternatives) ; en 2011, la loi demandait seulement à la recherche de permettre des « progrès médicaux majeurs » (assouplissement pour faciliter la recherche fondamentale).

En 2013, la recherche sur l’embryon devait avoir une simple « finalité médicale ». Désormais, cela peut être simplement le fait de viser l’amélioration de la connaissance de la biologie humaine, ce qui est extrêmement vaste et ne permet pas de garantir le respect de critères éthiques.

- 2021 : la loi demande simplement qu’« en l’état des connaissances scientifiques, la recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons ».

Lorsque le régime dérogatoire a ouvert la recherche sur l’embryon, elle était conditionnée à la démonstration de l’absence de méthode alternative d’efficacité comparable. Ce critère a été depuis assoupli. Déjà en 2013, la loi avait supprimé la fin de la faveur pour les méthodes alternatives.

C. Dispositions particulières :

- Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour de développement.

- La conception d’embryons n’est possible que dans le cadre d’une AMP (assistance médicale à la procréation ou PMA). Il n’est pas autorisé de concevoir des embryons dans l’unique objectif de les donner à la recherche.

- Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Ils sont détruits.

- Gratuité : les embryons sont cédés sans contrepartie financière. L’obtention d’embryons à titre onéreux est interdite.

- Consentement (du couple, membre survivant ou femme).

Il doit être réitéré dans les 3 mois et est révocable tant qu’aucune recherche n’a eu lieu. Depuis la loi 2021 : l’information sur les autres possibilités ouvertes par la loi ne sont plus obligatoires (don à un couple, arrêt de la conservation…)

- Anonymat : aucune information susceptible de permettre l’identification du couple à l’origine des embryons ne peut être communiquée au responsable de la recherche.

- L’article précisant que « La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite » a été supprimé par la loi de 2021.

Pour les embryons transgéniques (génétiquement modifiés), cet article a été remplacé par : « La conception in vitro d’embryon humain par fusion de gamètes ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite ». (L.2151-2 et Art.18 convention d’Oviedo). La rédaction a donc changé. Les mots « par fusion de gamètes » (ce qui correspond tout simplement au phénomène naturel de fécondation, entre un ovocyte et un spermatozoïde) ont été introduits.

Dès lors, les « embryons » créés par d’autres voies ne sont pas concernés par cet interdit. Cette ouverture vise notamment à ne pas empêcher la recherche sur les « modèles embryonnaires ».

Pour les « chimères » (mélange d’embryons humains et d’autres espèces). La loi de 2021 énonce que : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite ». L’inverse n’est donc plus interdit : il est possible d’intégrer des cellules humaines (notamment embryonnaires, mais aussi IPS) à des embryons d’autres espèces.

IV. Cadre spécifique de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh)

La recherche est soumise à une déclaration à l’Agence de la biomédecine.

Le directeur général de l’ABM peut s’opposer à cette déclaration.

A. Dispositions particulières

- Les CSEh doivent dériver d’embryons issus d’un protocole de recherche autorisé ou de CSEh ayant fait l’objet d’autorisation d’importation.

- Les gamètes obtenus par CSEh (c’est-à-dire, transformation de la CSEh en ovocytes ou en spermatozoïde) ne peuvent en aucun cas servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don.

- Cas particulier. Si le protocole demandé a pour objet la différentiation de CSEh en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire ou encore l’insertion de CSEh dans un embryon animal dans le but d’un transfert chez l’animal, le directeur général de l’ABM peut s’y opposer, après avis public du Conseil d’orientation de l’ABM. A défaut d’opposition du directeur général de l’agence, la réalisation du protocole de recherche peut débuter.

B. Conditions dites « scientifiques »

- La « pertinence scientifique doit être établie »

- La recherche doit s’inscrire dans une « Finalité médicale ou amélioration de la connaissance de la biologie humaine ». Ce critère extrêmement vaste n’est donc pas très restrictif.

Clause de conscience :

Que cela concerne la recherche ou l’exploitation de l’embryon ou des cellules embryonnaires : « Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L2151-5 ».

V. Cadre spécifique de la recherche sur les cellules IPS Cellules pluripotentes induites

Si le protocole demandé a pour objet la différentiation en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire ou l’insertion dans un embryon animal dans le but d’un transfert chez l’animal, ces recherches spécifiques sont soumises à déclaration auprès de l’ABM.

Les cellules IPS, qui n’impliquent pas de sacrifier des embryons humains pour être mises au point, ont souvent été présentées comme une alternative possible à l’utilisation des cellules embryonnaires. En réalité, ces deux types de cellules ne sont pas identiques, en particulier car les cellules IPS gardent une « trace » des changements intervenus pendant la reprogrammation. Ainsi, lorsque des protocoles sont engagés avec des cellules IPS, bien souvent ces protocoles induisent l’utilisation de CSEh, celles-ci étant reconnues comme étant la « norme » à laquelle comparer les résultats.

Les chercheurs parlent des CSEh comme de « gold standard ». Parmi les enjeux éthiques inhérentes aux cellules IPS, il y a celle du consentement de la personne dont sont issues ces cellules, en particulier sur les usages futurs qui pourraient être attribuées à ces cellules particulières, attendu que leur différentiation en gamètes ou leur insertion dans un embryon animal (chimères) n’ont pas été interdit par la loi bioéthique.

VI. Que deviennent les embryons dits « surnuméraires » ?

Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année pour savoir s’ils maintiennent leur “projet parental”. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie. S’ils n’ont plus de “projet parental”, les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir (délai de réflexion de trois mois) :

- A ce que le ou les embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme ;

- A ce que le ou les embryons fassent l’objet d’une recherche ;

- A ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

- A ce qu’il soit mis fin à leur développement in vitro, (fin de la cryoconservation) ce qui conduit à leur destruction.

L’absence de révocation du consentement dans ce délai de 3 mois vaut confirmation. Pour la recherche ou la dérivation de cellules en préparation de thérapie cellulaire, le consentement est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon. Il est mis fin à leur développement in vitro et donc à leur destruction :

- En l’absence de réponse depuis au moins cinq ans, à compter du jour où ce consentement a été confirmé ;

- En cas de désaccord des membres du couple ;

- En cas de décès de l’un ou des deux membres du couple, en l’absence des consentements pour qu’ils soient accueillis par d’autres ou donnés à la recherche.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

![[CP] – Projet fin de vie : la fraternité abandonnée](https://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2024/03/Projet-fin-de-vie-la-fraternite-abandonnee-1080x675.png)